自分が土屋に入社して最近思ってるのが――重訪は長時間の支援なので、

クライアントさんに限らず、クライアントのご家族のいろんな面も見えてくる。

ご家族も、みなさんそれぞれの考え方を持ってらっしゃいますし、でも介護って正解はなくて――

みんながみんな、本当に一生懸命そのクライアントのことを思って、考えて、支援をされてるんですよね。

ご家族も、その他の事業所さんも、同じ土屋の同僚も。

「正解がない」という時、例えばクライアントにとっていいことであれば、

いろんな案を出し合って、その案をしてみるのはいいことかな、と思うようになりました。

考え方って本当に人がいるだけあるので、自分の常識が相手にとっては常識じゃないっていうこともいっぱいあるし、家族の形もいっぱいある。

ある人はその人のやり方で一生懸命だし、別の人はその人のやり方で一生懸命クライアントに接している。

お互いのやり方が違うから、例え家族だったとしても、ぶつかることもあると思います。

でも――見ている方向は一緒なんですよね。

クライアントにとっていいと思われることを一生懸命考えて、されているのが自分からは見えるので――。

だから、やり方が違ったり、家族の中で一致しないことがあったとしても、それはそれでいいんじゃないかなって思いながら今はいます。

もちろん、ケアマネとして相談に行ってた時も、いろんな家族の形は見てきたつもりでした。

でも重訪は、その方の“ホーム”に入り込むし、長時間いる分、ご家庭のいろんなところが見えてくる。

それが、その方たちにとってあたりまえだった生活だから――クライアントとのやりとりも楽しいけれど、ご家族との日々のやり取りも大きな学びがあります。

関係性の中でのさまざまな支援のやり方に今は面白さを感じているのかもしれないですね。

みなさん、本当に違うので。

自分も重訪を始めて3年目になって、最近は指導の立場に回ることも出てきました。

基本的には計画書や手順書があるので、その方に対する支援の手順は決まってはいる。

でも、「もっとこうすればもっといいんじゃないか」とか、「もっとこうしたらクライアントに喜んでもらえるんじゃないか」っていう、

クライアントやご家族が望まれていることを考えたり、支援の質を上げる事は常に意識するようにはしてます。

教える時も、「本来の手順としては○○だけど、もっとこうしたらいいんじゃないか」とか、

「提案はどんどんあげてください」って言ってるんですよね。

「○○だから、それしかしたらいけない」ということではなくて。

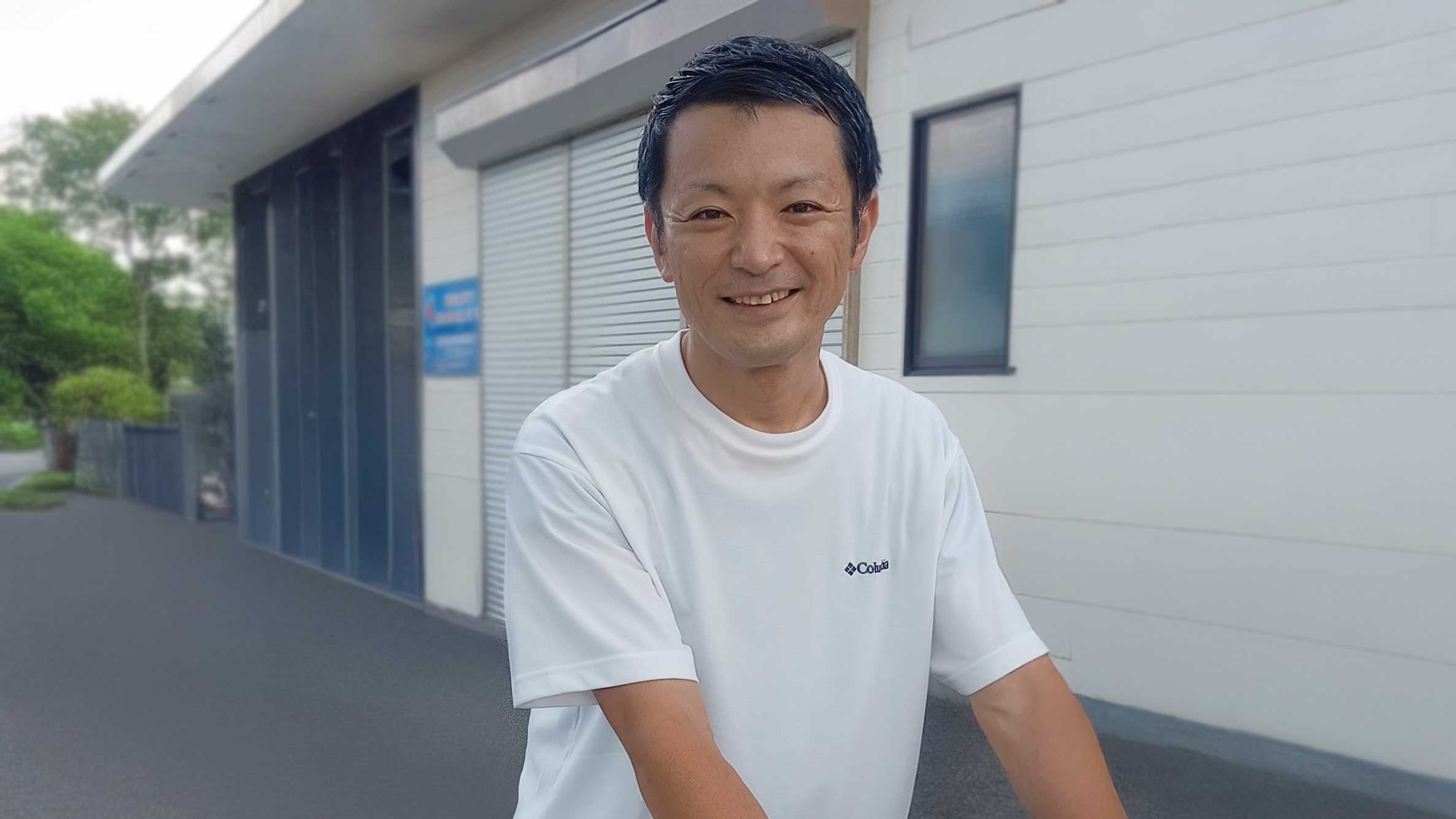

上長の永田健一さん(ながたけんいち/ホームケア土屋長崎 管理者)も相談しやすく、意見を言いやすい雰囲気をつくってくださってます。

そういう雰囲気が、ホームケア土屋長崎はできてるんじゃないかと思いますね。

土屋で働き始めて、最初はいろいろ教えてもらっていたんですが――みなさん、すごいんですよ。

教え方ももちろん丁寧だけど、何をするのも上熟されてるというか。

「技術的なものも、知識も、マインドもすごいな」って思える方がいっぱいいらっしゃるんです。

その中でも、自分はそんなに器用ではないし、頭が良いタイプではないと思っているので、

ひとつひとつ丁寧にすることだったり、話をしっかり聞くことだったり――

あたりまえって言われてることをあたりまえにすることが、自分にとってのあたりまえなんですよね。

「そこだけは正直、誰にも負けない」って思って働いてます。

難しいことはできないからこそ、あたりまえにしてることを、どんな場面でもする。

そこは意識してますね。