そこから始めた訪問介護の仕事は、最初から「自分に合ってるな」っていう印象でしたね。

マンツーマンでクライアントとコミュニケーションが取れる素晴らしさ。

より一層、その人のことを考えて、その人の笑顔を追求して、「この人だったらこうした方がいい」「どうしたら笑顔を見せてくれるかな」とか、その時々で考えながら関わることができる。

それが僕の中ですごくマッチしたというか。訪問介護の仕事は2年ほど続けました。

その後、学校を卒業してP Tと介護福祉士の資格を取って、地元の福島に戻ったんですよね。

最初に言った通り、「住宅改修の会社をやりたいな」って思ってて。

資金をつくるために帰ってきたんです。

その時は親戚がやっている建設業の会社で働きながら仕事をしていました。

当時から重度訪問介護(以下、重訪)の存在はずっと知っていて、興味がありました。

その中で「訪問介護を極めたい」という思いはあったので、「じゃあ、金曜日の夜とか、土曜日の夜だけでもいいので、働いて勉強したいな」と思って、ホームケア土屋に入社をしたんです。

最初はアルバイトでした。

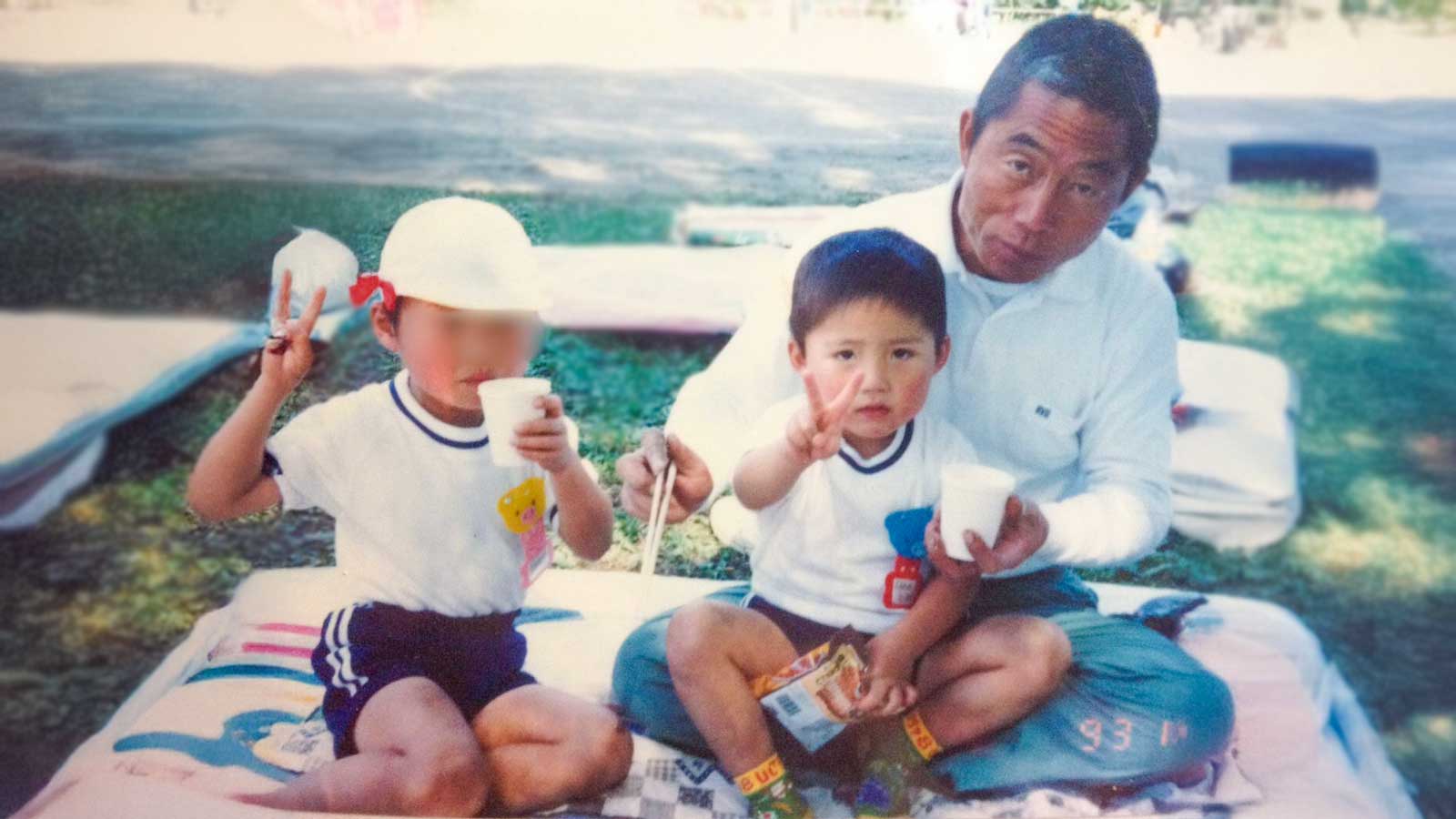

ちょうど1年くらい経った頃、父親が仕事中に怪我をして、脊髄損傷を負ってしまって。

そこからですね。

重訪の仕事に必要性を感じたというか。宿命、じゃないですけどー―「全力で重訪に取り組もう」と思い、管理者の方に相談をして、今、常勤として働いています。

―重訪の仕事はいかがでしたか?

そうですね。

難病の方や障害を持ってる方とは今まで接したことがなかったので、初めての経験でした。

僕はそれまで高齢者と関わることが多かったのと、関わる時間も短かったので、ギャップはありました。

―重訪に関わられた当初は、そのギャップに戸惑いもあった、というふうに仰っていました。どんなところに戸惑いを感じられたんですか?

そうですね。

たとえば……僕たちが言うことは理解してくださってるんですが、ご自身の思いを言葉で伝えることが難しいクライアントの方がいらしたんです。

その時、「どうやって関係をつくっていったらいいんだろう」、と。

でも、そのクライアントがふと笑う時に、「なんで笑ったのかな」って観察してみることにしたんです。

何度も観察を重ねて、だんだん深掘りしていくと、「あぁ、○○が好きだったからあの時、笑ってくれたんだな」ってわかるようになる。

そうやってクライアントの好きなことを探りながら、距離を縮めていきました。

それから、クライアントとご家族のコミュニケーションを通して、ご家族がどういうふうに接しているのかも観察しました。

「なるべくご家族が接する感じに近いかたちで関わろう」と、伺う度に学びながら、いろいろ工夫をしてますね。

―ちなみにそのクライアントさんはどんな時に笑ったり、喜ばれる方だったんですか?

そのクライアントは、いたずらがすごく好きな方だったんですよ(笑)。

僕とかアテンダントのちょっとした失敗を見るのが好きなんです。

なので、自分が失敗したところをわざと見せたり(笑)。

あとは車とか、その方が興味を持っているものからアプローチしましたね。

―(笑)。緊張する関係の中では、ユーモアって大事ですよね。

本当にそうですね。

やっぱりユーモアを大事にしてますね。

目の前の人が笑っているのがやっぱりいちばんなので。

「どうやったらこの方を笑顔にできるかな」っていうことは、介護の仕事を始めた時から考えてきました。

―古川さん自身は、どんなところに嬉しさとか、やりがいみたいなものを感じられていますか。

そうですね。

やりがいも嬉しさも多分、同じでーークライアントの笑顔もそうなんですが、ご家族からも「古川さんが来るとすごく安心して、笑顔も笑い声も聞こえる」なんて言ってもらえると、「よかったな」って思いますね。