《interview 2025.04.02》

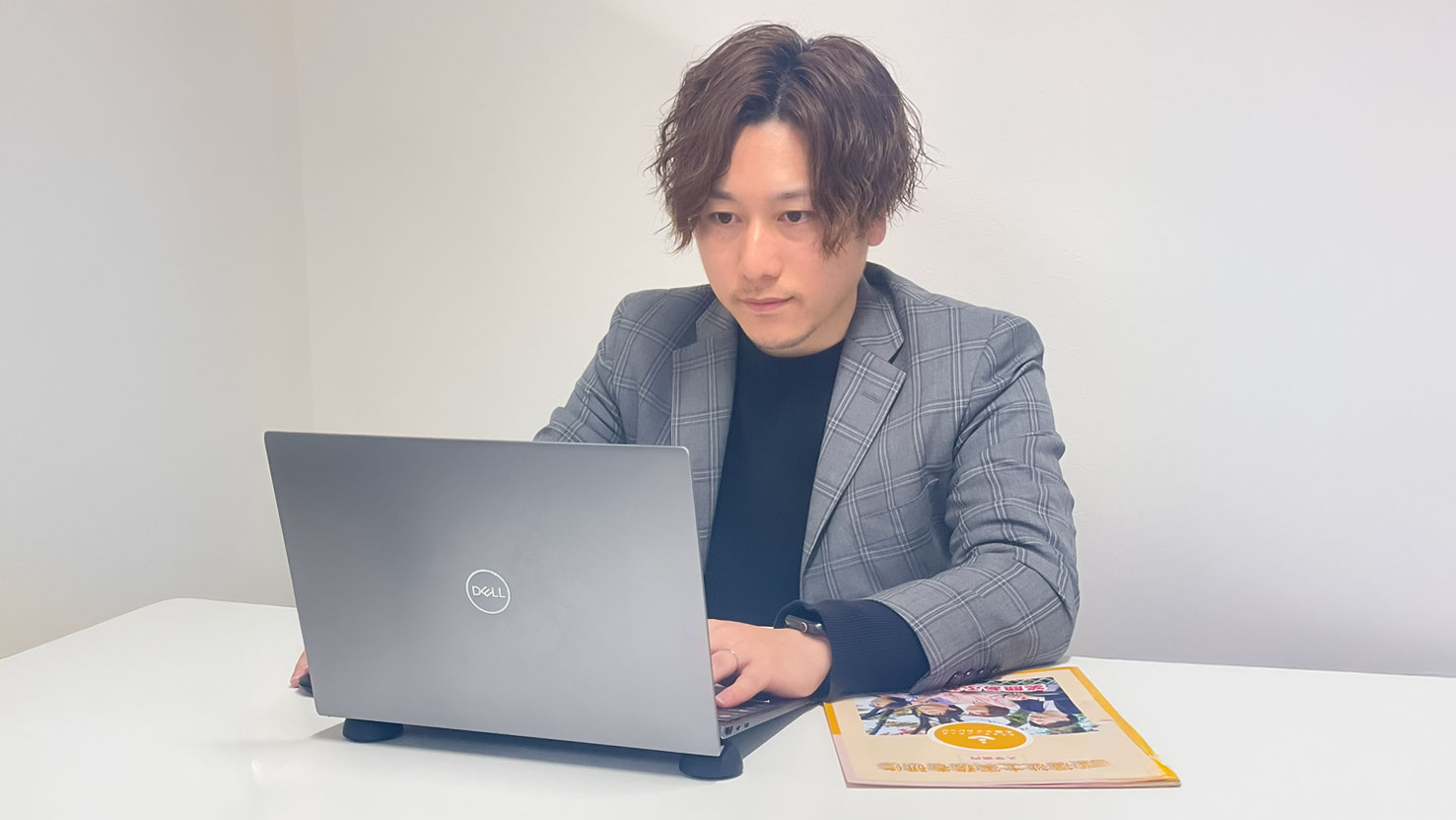

土屋ケアカレッジ法務課で課長として働く伊塚健太郎(いづかけんたろう)。

「小さい頃から人見知りだった」という伊塚は10代ではじめて介護の仕事を経験します。

その後、夜の仕事で身につけたという「コミュニケーション力」「相手に寄り添う姿勢」「気配り」――自分と違う他者への想像力を携え、今、再び介護の仕事と出会い直している伊塚。

いる場所が変わり、誰と生きるかが変わっていく過程で伊塚が見てきたものは――そんな伊塚を訪ねます。

土屋ケアカレッジ

法務課 課長

自分と他人の間の壁を壊した、「それは君が他人に興味がなさすぎるってことだよ」という言葉

土屋ケアカレッジ

法務課 課長

自分と他人の間の壁を壊した、「それは君が他人に興味がなさすぎるってことだよ」という言葉

土屋ケアカレッジ法務課で課長として働く伊塚健太郎(いづかけんたろう)。

「小さい頃から人見知りだった」という伊塚は10代ではじめて介護の仕事を経験します。

その後、夜の仕事で身につけたという「コミュニケーション力」「相手に寄り添う姿勢」「気配り」――自分と違う他者への想像力を携え、今、再び介護の仕事と出会い直している伊塚。

いる場所が変わり、誰と生きるかが変わっていく過程で伊塚が見てきたものは――そんな伊塚を訪ねます。

CHAPTER1

10代の頃は友達とたむろして、青春を語り合う――そんな時間をたくさん過ごしていました

―伊塚さんはどんなところで育ったんでしょうか。

出身は広島です。海もあって、山もあって、のどかなところで育ちました。

―小さい頃はどんなことをして遊んでいましたか?

小学生の頃から野球をやっていたので、外で遊ぶことが多かったですね。

当時はすごく――人見知りは人見知りだったんです。仲良くなったらおちゃらけるところがあるんですが、初対面はちょっと苦手で、壁をつくっちゃうタイプ。

ややこしい性格なんです(笑)。今も人見知りは抜けてないんじゃないかな、と思いますね。

―「こういう仕事に就きたいな」といった夢はありましたか?

小学校、中学校の時にめちゃくちゃいい先生がいて、「あんな人になりたいな」っていう思いはありましたね。

その先生は、生徒一人ひとりに対して熱心に接してくれて。すごく身に染みたなっていう思い出があります。

―その後、10代の頃、伊塚さんが夢中になっていたことや熱中してたものについて聞かせてください。

中学校の時は友達と遊ぶことに熱中していて。

特段、“何かに熱中してた”っていうわけではないんですが、友達とたむろして、青春を語り合う――そんな時間をたくさん過ごしていました。

僕は高校に行ってないんですよ。

それで、10代から介護の仕事を始めて、そこからですね。もともとは介護にはまったく興味がなかったんですが、高校に行ってなかったので、親から紹介されて、「やってみようかな」と思ったのがきっかけです。

飲食店でのアルバイトは経験したことがあったんですが、初めてのちゃんとした仕事が介護だったんです。

―最初に勤められたのは?

デイサービスです。

もともと僕は小さい頃からおばあちゃん子だったので、働き始めてからずっと、苦痛な部分もなく、楽しく仕事させてもらってました。

―おばあさまはどんな方だったんですか?

おばあちゃんとはずっと一緒に住んでいたんです。

うちは片親で母親しかいなかったのもあるし、母親は兄妹の面倒を見るために県外にいたので、おばあちゃんとおじいちゃん、兄と4人で暮らしていました。

だから、家の全部の面倒を祖母に見てもらっていたところが大きかったんです。

CHAPTER2

ふたつの仕事の共通点――「コミュニケーション力」「相手に寄り添う姿勢」「気配り」

16歳からデイサービスで4年間働きました。

その後、21歳の時に介護の仕事から一度離れて、ホストや夜の仕事で働いていて、30歳で土屋に入社しました。当時、デイサービスを辞めた理由のいちばんは給与面だったんです。

その頃はまだ20歳前後だったし、周りもめっちゃ遊んでいて、「自分だけお金がない」と感じることも多くて。そういう状況から「転職をしようかな」と。

当時、兄が東京でホストとして働いていて、そこでホストっていう仕事を知って働き始めました。

―仕事を続けていく中で、印象的な出会いはありましたか?

人との出会いで自分がいちばん変わったな、と思うのは――ホストとして働いていた時の会社の社長が当時24歳で、僕と年が3つしか変わらないのに考え方がすごくしっかりしていた方だったんです。

従業員一人ひとりにすごく熱い思いを持っていて、必要な時はしっかり叱ってくれるし、指導をしてくれる。

一人ひとりの性格を見て話をしてくれるし、対応の仕方をそれぞれ変えてくれて――社長のそんな姿勢を近くで見て育って、

「人との付き合い方って、その人に合ったやり取りをすることがいちばん大事なんだな」ということを学んで、そこからは「社長みたいな人になりたいな」という思いで日々生活していました。

……そう考えると、小学校の頃に憧れていた先生と印象がかぶってくるところはありますね(笑)。

―その方が言ってくれたことで、今も覚えていることはありますか?

もともと僕はずっと人見知りで。

ホストを始めたのも、自分の人見知りを直すために始めたところもあったんです。人を接客する上で、ホストというのは、“初対面の人と打ち解ける”のが大事な仕事にはなってくる。

なので、「人見知りを直せるかな」と思って働き始めたんですが――。その社長にも「僕は人見知りなんです」って伝えていたんですが、その時に、「それは人見知りっていうんじゃなくて、人に興味がなさすぎるんだよ」って言われたことがあったんですよね。

「人に興味がないから口数が少なくなって、対話がうまくできないんだよ」っていう話をしてくださった。

「人見知りを直すんだったら、まず話す相手に興味を持つことからはじめたら、人見知りはきっと治るよ」っていう話をしてくださって。

そのことがいちばん印象に残ってます。

―対「人」という仕事としては、ホストの仕事と介護の仕事は近いところがあるのでは、と思います。

そうですね。意外と多くの共通点があると思います。

特に「コミュニケーション力」「相手に寄り添う姿勢」「気配り」という点は、どちらの仕事でも非常に重要だと感じています。

―その後、30歳の時に土屋に入社されます。

僕は「最終的には介護の仕事に戻りたいな」っていう思いを持ちながら、20代をずっと過ごしてきたんです。

転職のきっかけとしては30歳で結婚したタイミングで、夜の仕事を卒業しようという意味合いもあって、生まれ育った広島に帰って、介護の仕事に戻りました。

そういうこともあって、土屋に入ったのは――正直なところ、申し訳ないんですが――、給料が良かったからっていう部分が大きかったんです。

―どんな思いから「いずれ介護の仕事に戻りたいな」と思われていたんでしょうか。

もともと僕はおばあちゃん子だったこともあって、10代の時に働いたデイサービスの仕事がすごく楽しかったし、関わっていく中で感謝されることが本当に多かったんですよ。

おばあちゃん、おじいちゃんからの「ありがとう」のひとことが、いちばんの原動力に自分自身なっていたんです。

だから、「またそれを体験できたらいいな」って。

「また介護を仕事にしたいな」っていう思いがずっとありました。

CHAPTER3

常に広い視野を持ち、先入観にとらわれずに柔軟に物事を見ること

―デイサービスと重度訪問介護(重訪)は同じ介護でも違いが大きかったと思います。重訪のアテンダントとして支援現場に入られた時、どんなことを感じられましたか?

僕はデイサービスしか経験がなくて、訪問介護の経験もなくて、重訪のことを何も知らずに土屋に入社をさせてもらったんです。

重訪は一対一の関わり、かつ長時間――という特徴があるので、最初は不安を持ちながら現場に入っていました。

でも短時間で忙しく関わるのではなくて、長時間でゆったりとクライアントと接することができる仕事なんだ、と途中でわかってからはすごく楽しかった思い出があります。

―別のお仕事のご経験を経て、介護の仕事に戻った時に気づいたこと、ご自身の中での変化はありましたか?

再び介護の仕事に就いた時、以前とは違う視点で現場を見ることができるようになったと感じました。

以前は目の前の業務をこなすことで精一杯でしたが、他業種での経験を通して「相手の立場になって考えること」の重要性を改めて実感しました。

介護の現場では、利用者さんだけでなく、一緒に働くスタッフやご家族との関わりも大切です。

それぞれの立場や考え方を理解しながら接することで、より円滑なコミュニケーションができるようになったと感じます。

―伊塚さんの“人見知り”だった部分は変わっていましたか?

そうですね。「以前よりは話せるようになったな」って。少しだけですけど(笑)。

―重訪と並行して、ケアカレッジ(以下、カレッジ)にも関わられています。

入社の時から「ホームケアとカレッジを兼務する」という形で入社をさせてもらって、「働きながら、どちらか自分に合う方に進んでいいよ」と言ってもらえたんですよね。

カレッジでは最初は書類整理から始まり、その後、受講生のサポートをするようになって――そのあたりからカレッジ一本で働くようになりました。

その後、ケアカレッジ中四国や関西の運営マネージャーを経て、今は法務課の課長をしています。

もともとコンプライアンス関連の業務に強い人の下でずっと働いてきて、勉強させてもらったことが法務課に所属することになったきっかけでした。

―さまざまなエリアの運営マネージャーをご経験されてきたんですね。

そうですね。

今思えば、入社した当初は、ひとつの教室を見ているだけだったので視野が狭かったところがあったと思います。そこから担当するエリアが広がって、いくつものエリアを見るようになっていって――「視野を広げて見ていかないといけないんだな」っていうことを痛感しました。

例えば、以前は自分の担当していた教室のやり方が当たり前だと思い込んでいて、他のエリアの研修方法やルールの違いを深く理解しようとしていませんでした。

そのため、他の教室にも同じやり方が通用すると思い込んで進めてしまい、結果としてスムーズに研修を進められなかったことがあったんです。

でも複数のエリアを担当するようになって、それぞれの教室には地域性や受講者の特性に合わせた運営方法があることを知りました。

そこから、「自分のやり方が必ずしも正解ではない」ということを学び、まずは各エリアの状況を把握し、それに合わせた対応をすることの大切さを実感しました。

この経験を通じて――常に広い視野を持ち、先入観にとらわれずに柔軟に物事を見ることが重要だと強く感じるようになりました。

CHAPTER4

みんな介護の仕事が好きで、人が好きだから、こうして働いているんだな

―伊塚さんが持ってる価値観をお聞きできたらな、と思います。日々の仕事や生活の中で人と関わるところで大切にされてることを聞かせてください。

人と関わる中で――仕事中でも生活でもそうなんですが、「自分が嫌だなって思ったことは相手に押し付けない」。

そこは「もう絶対」って心に決めてて。

同僚にも、「自分がこんな仕事の振り方をされたらちょっと雑で嫌だな」とか、「こういうことを言われたら傷ついちゃうよな、と感じるようなことは絶対しないようにしよう」と心がけてます。

―先ほど、「『ありがとう』っていう言葉を聞けるのがすごく嬉しかった」と仰っていました。今は現場からは離れていますが、仕事の中で「嬉しいな」と感じるところはどんなところでしょうか。

カレッジというのは、介護の仕事にこれから就く人、もしくは既に就いている人に学んでいただく場所なんです。

私が出勤する広島教室には、授業がある日に講師と受講生さんがいらっしゃいます。

規模そのものはそんなに大きくなく、毎回、2〜5人ほどの受講生がいらしています。教室に行った際には休憩中や授業が終わってから講師の方に声をかけてもらって、受講生のみなさんと話す機会もあります。

その時に「カレッジで受講してよかった」「すごく勉強になった」って受講生さんが笑顔で帰ってくれるのを見た時は「嬉しいな」と思いますね。

未経験でいらした方は、初日はみなさん「不安なんです」とか「わからないことしかない」「私にできるかな」っていう言葉が多い。

でもいざ卒業の時になると、みなさん笑顔で「これから頑張ります」って言って帰ってくださる方がいっぱいいらっしゃるんですよ。

そこは本当に「この仕事やっててよかったな」、って。

―インタビューの最初で、「学校の先生になりたかった」って仰っていました。今のお話を聞くと、カレッジでそんなふうに受講生の方と関わられている伊塚さんを想像します。

その頃思っていたことと、今、カレッジで受講生を送り出す立場にいるところはどこか重なるところがあるかもしれません。

ただ、人生を経験していく中で、「自分は教えることがいちばん苦手な分野なんだ」ということにあるとき、気づきまして――小学生の頃の夢だった教師は諦めました(笑)。

―カレッジで働き始めて、3年とすこし経ちます。これまで関わられてきた人や出会いの中で、印象に残っていることがあったら教えてください。

「カレッジで働くみなさんは、介護っていう仕事が本当に好きなんだな」っていう印象がありますね。

僕や同僚の運営マネージャーたちは、今は実際の現場からは離れてはいるんですが、仕事中、「現場で働いていた頃は○○だった」とか当時のいろんな話をしてくれたり、

「こんな現場だったよ」っていう話が出てきたり――「楽しかった」という話がいっぱい出てくるんですよ。

それって「やっぱりみんな介護の仕事が好きで、人が好きだから、こうして働いているんだな」って――。

そういう方たちと一緒に仕事するのは楽しいですね。

CHAPTER5

「相手の考えや感じ方」を想像すること、そして「限られた時間の中でどう動くか」を考えること

―お休みの日はどんなことして過ごしているんでしょうか。趣味などあったらお聞きしたいです。

今、1歳半の子どもがいるんです。なので、子どもと遊んでいるか、趣味がゴルフなのでゴルフに行ってるかのどちらかですね。

カレッジ内でゴルフをするメンバーで定期的に集まっているんですよ。

―1歳半だとちょうど歩き始めて、追いかけるのが大変な頃ですね。

そうですね。もうめちゃくちゃ歩きますよ。

デパートとかショッピングモールにある、屋内の子どもの遊び場――ボールプールとか、ちっちゃいアスレチックがあるような――によく行きます。

子どもの面倒や細々とした家事も、休みの日は基本、妻と一緒にやってます。

―土屋に入社されたのは、ご結婚がきっかけとも仰っていました。今、家族があり、お子さんが生まれたことで伊塚さん自身や仕事における姿勢で変わったところはありますか?

まず、自分自身の「責任感」がより強くなりました。

これまでも仕事に対して責任を持っていましたが、家族を支える立場になったことで、より一層「安定して働くこと」「結果を出すこと」の重要性を意識するようになりました。

ただ頑張るのではなく、効率的に成果を出し、限られた時間の中で最大限のパフォーマンスを発揮することを考えるようになりました。

また、「相手の気持ちをより深く考えるようになった」という変化もあります。

子どもを育てる中で、自分の思い通りにいかないことが多々あり、それを通して「相手には相手の考えや感じ方がある」ということを改めて学びました。

これは介護の仕事にも通じる部分であり、利用者さんやそのご家族、同僚に対しても、より丁寧に接し、相手の立場に立って考えることを意識するようになりました。

さらに、仕事と家庭のバランスを取ることの難しさも実感しつつ、「限られた時間の中でどう動くか」をより意識するようになりました。

無駄な時間を減らし、優先順位をつけながら業務に取り組むことで、効率的に働くことを心掛けています。

家族を持ったことで、自分ひとりのためではなく「支えるべき存在がいる」という意識が芽生え、それが日々の仕事の原動力になっています。

CHAPTER6

利用者の言葉にしづらい不快感、相手にとっての心地よい距離感、チームの雰囲気を感じ取るちから

―カレッジで、「これからこんなところに関わっていきたいな」っていうところがあったら聞かせてください。

「スタッフみんなが働きやすい環境をつくっていきたい」というのがいちばんにありますね。

仕事がはかどりやすい環境やシステムづくりだったり、今あるルールを明確にして、みんなに周知をして、カレッジ内で統一したルールをしっかりとつくっていったり。

みんなが同じ方向を向けるようなチームをつくっていきたいなと思ってます。

カレッジは北から南まで、全国に28ヶ所教室があって、エリアごとに数名スタッフがいます。

それぞれのエリアを担うスタッフを合わせると全国20名ほどで運営をしているんですが、連絡手段は、zoomとチャット、電話が主で――ひとつの場所で、対面でいっしょに仕事することはほとんどない状況です。

やはり仕事というのは人から人へ伝わるところが大きいですし、僕自身も「働き方や仕事の進め方は、直接まわりを見て学ぶ」というところでこれまで仕事をしてきましたし、今もそういうところはあります。

教室が全国にあり、連絡手段が限られている中で、学びづらい部分や共有しづらい部分がどうしても多い。

だからこそしっかりとルールをつくって、効率のいい働き方をみんなと共有していけたらな、とは思いますね。僕自身、「これからみんなを引っ張っていける存在になっていきたいな」って思っているんです。

社会の介護の仕事に対するイメージも、「しんどいよな」っていうものがまだまだ多いので、人材が増えていかないところも大きい。

介護の楽しさをもっと社会に知ってもらえたら、いろんな人に介護に興味を持ってもらえるような社会になってくれたらなとは思います。

―伊塚さん自身は、介護の仕事の楽しさはどんなところにあると思いますか?

ちょっとしたことでも感謝をすることができる、されることができるところですね。

人と直接関わる仕事なので、共感してもらえたり、共感できることが多い。身近なところで「ありがとう」っていうのがもらえるのが自分にとっての介護の仕事の楽しさなのかな。

今は裏方として関わっていますが――受講生みんなが「これから頑張ろう」って、いい表情をして卒業してくれる時はすごく嬉しい。

その顔を見れることが僕の原動力になってますね。

―最後に――いろんな背景を持つ方に介護の仕事に興味を持っていただけたらと思います。これまで伊塚さんがされてきたホストの仕事のご経験は、今、どんなところに活かされているでしょうか?

そうですね。

ひとつめは、相手の表情や仕草から気持ちを読み取る力が身についたことで、利用者さんが言葉にしづらい不安や不快感を感じ取れるようになったことです。

それから、人との関わりの中で、相手にとって心地よい距離感を大切にするようになりました。

3つめは、場の空気を読み、チームの雰囲気を良くするよう意識するようになったことです。夜の仕事で培ったスキルは、介護の現場でも大いに役立っています。

介護の仕事に興味がある方にとって、「経験がないから不安」と思うかもしれませんが、人と接する仕事の経験があれば、そのスキルは必ず活かせると思います。