―ここまでお仕事のお話を色々伺ってきたので、逆に今度お休みの日にはなんかどんなふうにこう過ごされてるかとか、

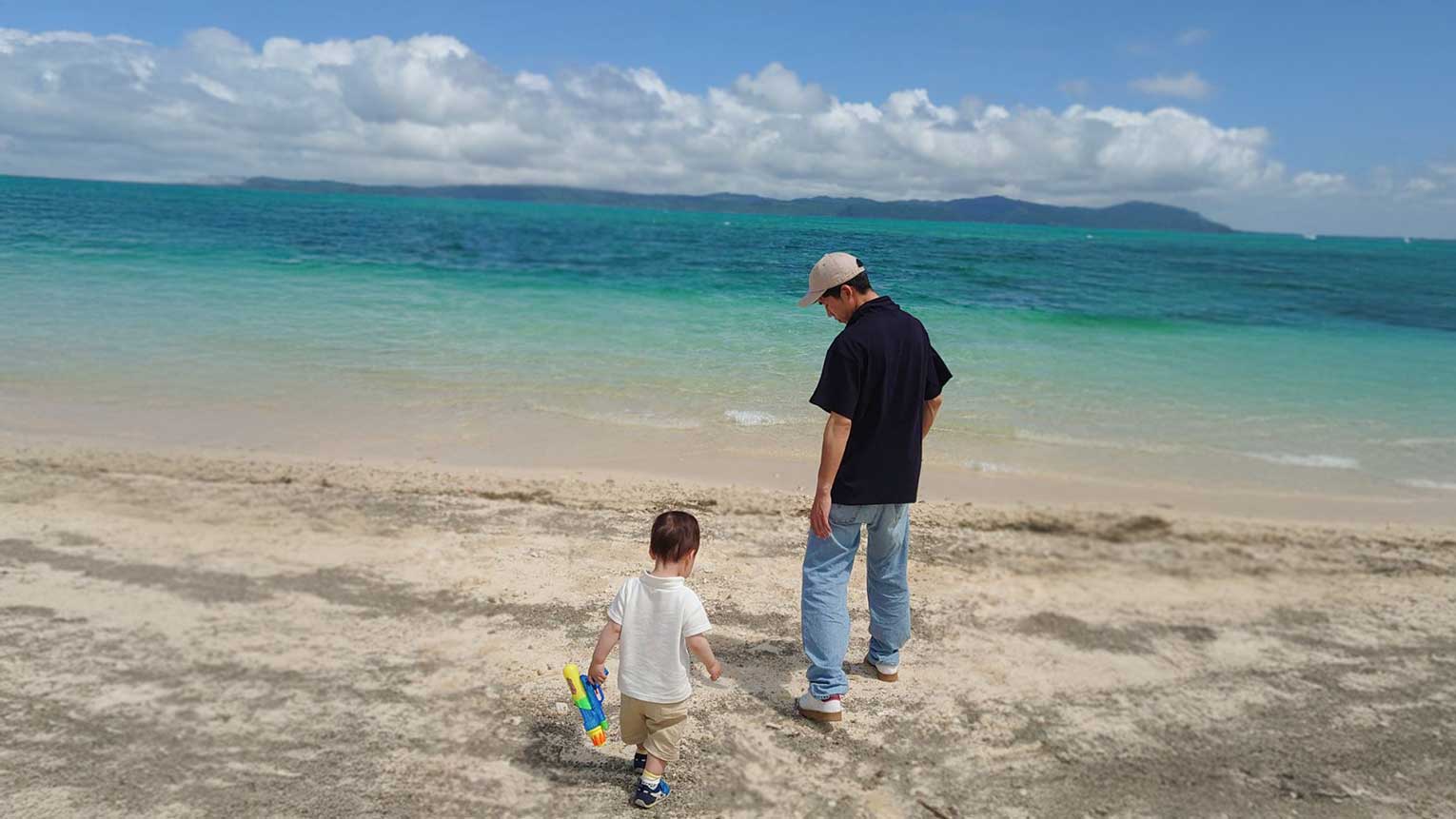

休みの日は、とにかくこどもとふれあってます(笑)。

最近は「明日、パパ休み?」って聞いてくるので、嘘がつけずに「休みだよ」って言うと「じゃあ、一緒にゲームしよう」「一緒に◯◯に行こう」っていう話になるので、あちこち連れて行って。

趣味で言うと、車が好きなので、運転をしたり。

運転すると言っても、家族でドライブだったり、実はそんなに趣味っていうものがなくて、音楽を聞くことが好きなぐらいですかね。

―お子さんと過ごしていると、教えられることもいっぱいあると思います。日々の関わりの中で、お仕事とも重なる部分なんかもあるんじゃないか…なんて思ったんですが。いかがですか?

子育てをしてても仕事と被るなと思うのは――拘束しすぎると逆に反発するな、っていうことはすごく感じますね(笑)。

「あれダメ、これダメ」「こっちに行くな、あっちに行くな」ってすると、人間どうしても行きたくなってしまったり、やってしまいたくなるんですよね。

今、グループホームですごく感じるのが、ドアを施錠してると、外に出ていきたくなる方もいらっしゃいますし、あまり見守りをしすぎると、気持ちが落ち着かないクライアントもいます。

「そこに座っとって」と直接お伝えしているわけではないんですが、「あれせんで、これせんで」ってぎゅっと拘束みたいなことをしようとすると、それが裏目に出るなって感じてますね。

反対に、子育てでもグループホームでも心がけてるのは「自分で決めたらいいよ」っていう姿勢ですね。

「あんたの人生はあんたで決め」ってこどもにも言ってるんですが、「その代わり、自分で決めたっちゃけん、しゃあないやん」って。

子育てに関しても、自由に育っていってほしいし、グループホームに今入居してる方にも自由に生活してほしい。そこはすごく重なりますね。

―大庭さんにとって、「この人の存在があったから今の自分がいる」――そんな方との出会いはありますか。

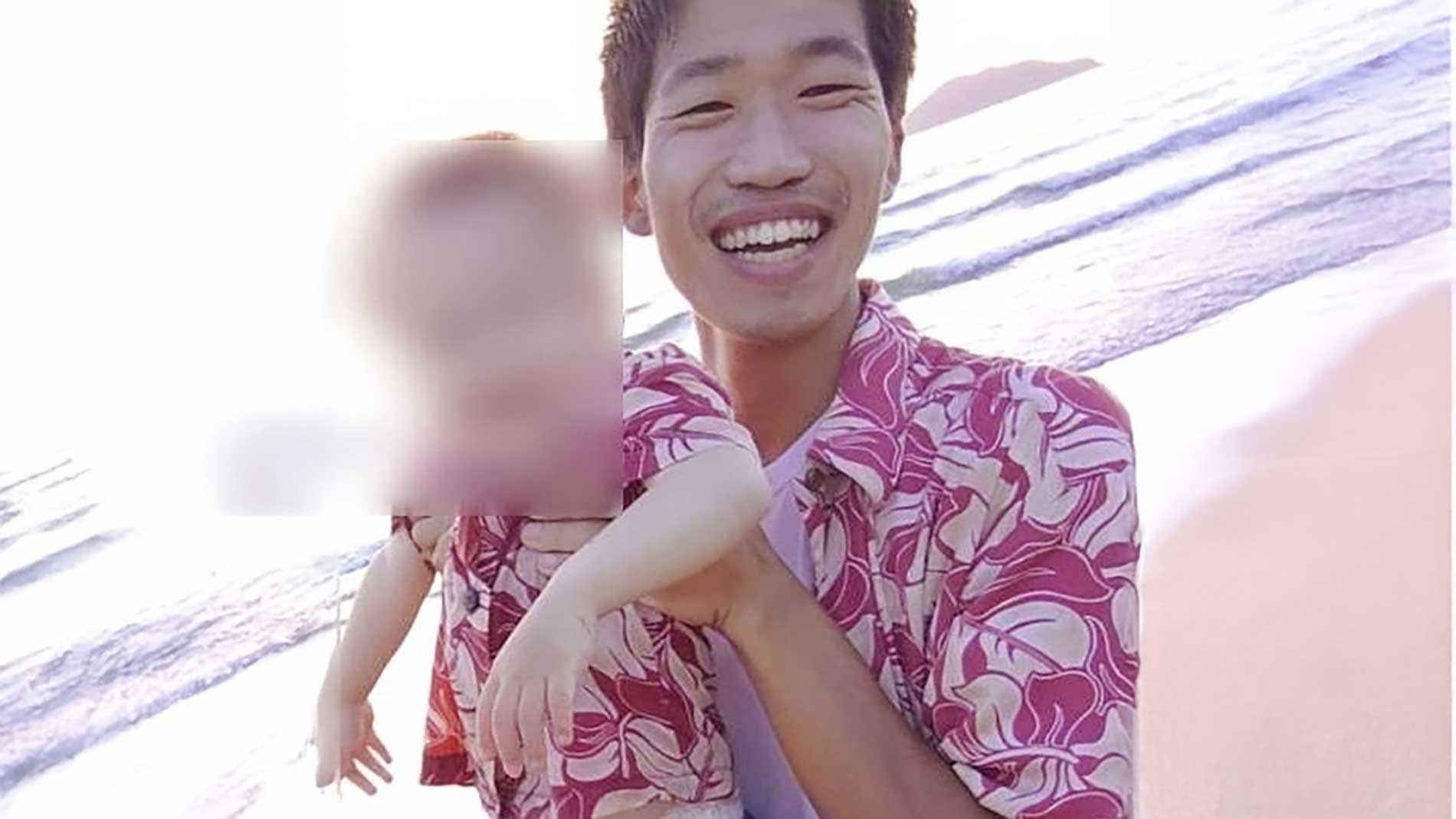

人物としてはやっぱり妻ですかね。

正直なところ、妻は私と全然反対の性格なんです(笑)。

すごく芯が通っていて、自分で「これ」と決めたら絶対にするタイプ。

出会った頃の私にはそういうところが全くなくて、意見もコロコロ変わるし、優柔不断な私の姿を見てイライラしていたみたいです(笑)。

でも今は行動力の部分でも「する」って決めたらするようになりました。

それが仕事にもいい方向で影響はしてるかな。“人”に関しては、妻との出会いが大きなきっかけになってるかなと思います。

―これからについて伺えればと思います。「グループホームがこんなふうになっていったらいいな」、それから「ご自身がこんなふうに生きていけたらいいな」、そんな思いについて聞かせてください。

グループホームとしては今はその途中にいると思うんですが、クライアントももちろん、アテンダントも、クライアントのご家族も、「そこに関わる方全員が本当に安心できる場所」をつくりたくて、頑張って葛藤してます(笑)。

ちょっとずつ実践に移してるところでは、クライアントのご家族の方に、自由に面会に来ていただいているんです。

グループホームの中で突然、「こんにちは」ってクライアントのご家族の方から声をかけられて、「うわ、びっくりしたー!」なんてこともあるので、それがどんどんいい方向に行けばいいな、とは思ってますね。

あと、個人的なところで言えば――やっぱり「海外に行きたいな」っていうのは未だにあります。

結局、手付かずのパスポートが手元にあって。

もう5年経過してるんですよ(笑)。

―残り5年ですね(笑)。

土屋を辞める気は全くないんですが、パスポートを使って「ゆくゆくは海外で仕事をしてみたいな」って思ったり。

あとは10年後、20年後、もう少し男らしくなっていたいかな(笑)。

初めにいただいた質問集を見ていて思ったのが――やっぱり介護としても、もっともっと海外に進出していきたいなと思うんですよね。

今後はそういう分野にも携わっていきたいという思いもあります。

逆に介護事業が進んでる国の事業の仕組みを日本にも取りこんでいきたい、とも思います。

いちばん初めに重訪で関わったクライアントとも「日本での障害や介護に対する考え方をもっともっと変えていきたいよね」っていう話をよくしていました。

政治と関わっていかないと変えていくのは簡単なことではないとは思うんですが、社会を変えていくぐらいの仕事をする人に早くなりたいな、って思ってますね(笑)。