私は今、免疫と遺伝の2つの難病と向き合っていますが、同じ病気の方の中には病気の苦痛から解放されるために安楽死を選ぶことが話題になったり、

痛みが降りかかってくる中で、耐えることが難しくて家から出られなくなったり、

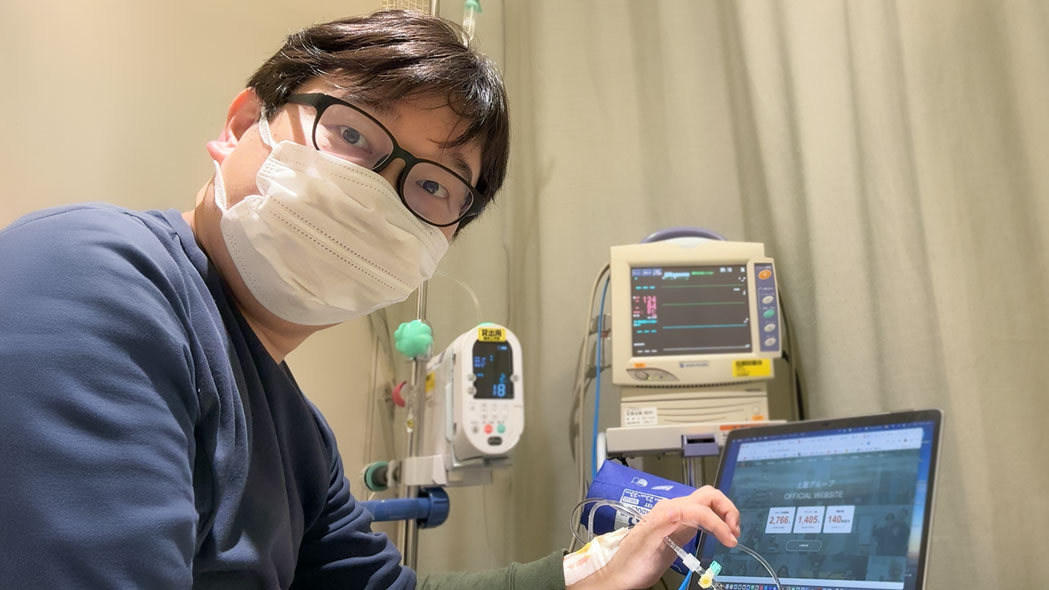

そもそも治療が必要でずっと病院にいないといけなくて、社会と接点を持つことも、意思疎通を図ることも困難な方がいるのが現状です。

そんな中で、一緒に闘病してきた仲間の死を迎える時――死と向き合う感覚や人生の儚さを感じる瞬間がたくさんあります。

「人生って、あっという間なんだな」ということに気づく機会が自分の年齢ではすごく多い気がします。

私自身は、何か配慮を受けるような“難病の人”、“障害者”っていうキャッチフレーズではなく、“櫻井純さん”、「私自身でありたいな」って思うんです。

病気になった当初は、「生きてることが申し訳ない」と考えていた時期もありました。

でも、「社会をなんとか変えていきたい」――病室からの、代弁者のような思いが強くありました。

そんなところから人前に出て、奔走してきたんですけれども、病気の進行と向き合っていく時、

自分で体調管理を徹底的にしながら、社会参加を両立させることってすごく難しい――そういう思いも実感しています。

私が付き合ってく病気は、研究や薬の開発が遅れていることもあって、「自分たちの世代では治らない病気」と言われています。

それは辛いんですけれども、でも「次の世代では治る病気であってほしいな」って。

そのために「自分たちが今できることを後世に残していきたい」とか、命を繋ぎとめてもらってきた医療関係者の方に感謝を伝えるためにも「強く生きていきたい」っていう気持ちが今、ある気がします。

私はしんどい経験があった分、家族より長く一緒の時間を過ごす医療者の方から心に残るような言葉をかけてもらったことがたくさんありました。

「死にたいな」と思った時、「生きてるってことはすごいことなんだよ」って声をかけてもらったり、辛さを溜め込んでいた時も、「嬉しい時笑って、辛い時泣いたらいいよ」って看護師さんが言ってくれたり。

病院の中では、自分の足で歩くことに挑戦せず、安全に規則正しい生活を送るのが100点満点かもしれない。

でも片や、病院の外の世界ではいろんなことが起きて、人がぶつかってくるかもしれないし、何があるかわからない。

でも私は、それでも外に出ていくことを選んだんですよね。

引きこもっていた時に「転けるのを恐れずに歩き回ってこい」「転けたら褒めてあげるよ」って言ってくれた先生にはすごく感謝をしています。

そんな中でも、いちばん心に残ってるのは――患者会で聞いた「同じ病気の仲間はいても、最後は自分との戦い」っていう言葉でした。

みなさんそう言うんですが、まだ当時20代の私にはその言葉の持つ意味がわからなかったんです。

でも、病気が進行していく中で、「辛い状況でなぜ頑張って仕事をするのか」「大変だけど一歩、外に出て人と関わるのか」――生き方を選ぶのは最後、結局は自分自身なんです。

そういうこともあって、今みたいに「笑顔が出るぐらいに、仕事を保っていけたらいいな」「辛くて何も笑えなくなったらお仕事は引退だな」とは思ってますね。

これまでも、たくさん取材をしていただいた中で、障害や病気を持つ人は、世の中では美しく見られたり、感動の対象にされがちです。

けれども、みんながみんなそういう状況ではなくて、美しい楽しいことの一瞬だけを切り取るのではなくて、その人が強く生きたとか、

その人を支えていたたくさんの医療者や家族、いろんな方がいて、社会の中で生活をして生きた、っていうこと――。

私が生まれ育った地域ではみんなが助け合って生活するのは当たり前でした。

みんなが自然と助け合いの精神を持って、何かの制度や「介護の仕事だから」とか「病気の人だから」ではなくて、人と人として一緒に助け合って生きていけるような社会になってほしい。

そういう気持ちはずっと強くあるかもしれません。