代表挨拶

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

株式会社土屋は2020年8月に創立し、2025年11月に第7期を迎えました。

この間、さまざまな変革が当社においてありましたが、期を超えても変わらないものとして、経営理念があります。

始めに、フィロソフィーとして「『生き延びる』の肯定」を掲げていますが、これこそが我々の根底にあるものであり、それを実現するために当社が存在するといっても過言ではありません。

生きていくことに困難を生じている方々の“生きる意志”を肯定し、その後押しをする。

そのために我々はこの間「小さな声」を探し求め、それに応えるべく邁進してきました。

2023年には全国47都道府県でケアサービスを提供できる体制を整えましたが、それを通じて、今後ますます“人と人とがつながりあい、ささえあえる場”を創造し続ける必要があると感じています。

というのも、他者との関係の中に自分自身の存在の意味を見出すとき、私たちは「利他」の心で、思いやりをもって人生を歩むことができると思うからです。

そしてそれこそが、オールハッピーな社会に近づくことであり、その実現のためにも我々は永続せねばならないと考えています。

創業5年を迎え、改めて初心を思い起こすと、我々が「すべて」の人の“生き延びたい”という意志、その選択を肯定したいと考える中には、「壁を乗り越え続ける」という視点が含まれていることを感じます。

というのも、概して「すべて」という際には、意識的であれ無意識的であれ、そこから排除される存在が世の中には多々あり、それは例えば外国人や障害をお持ちの方といった、自分たちとは異なるものとして周縁化された人々であるように思われるからです。

その中で我々は「排除しない」という姿勢、すなわち「壁の向こう側にいる人たち」の小さな声を聞き届けることを使命とし、“生きていきたい”という意志を、ビジネスとして支援してきました。

それが我々の企業としての歴史であり、さらには創業の背景にある障害者運動への思いであり、事業の特性としてのソーシャルビジネスカンパニーそのものだと考えています。

これら、期を超えても変わらないものが当社の本質としてある一方、我々はその理念を実現するために“変化し続ける存在”でもあります。

当社は現在まで、営利法人として事業を追求し、ソーシャルビジネスカンパニーとしてアイデンティティを保ってきましたが、その中でグループ企業を形成し、複数の非営利組織(一般社団法人・財団法人)も設立しました。

今まさに、土屋グループは単体の株式会社から、財団法人・一般社団法人・NPO法人・合同会社等からなるコングロマリット(複合企業)になりつつあります。

こうした複数の法人形態は、あくまでも理念を実現するための資源として選択してきたことですが、この複合体的なグループ経営モデルには独自性があるとも自負しています。

今後もそれらを展開しながら、土屋グループのコーポレートアイデンティティー(CI)を発見していきたいと思っていますが、具体的には、今期の経営の道筋として、大きく障害・高齢・医療の3つに分けたいと思います。

まず、当社のメイン事業である重度訪問介護については、この度、和歌山南部で事業所を設立し、函館においても設立予定です。

やはり、47都道府県に事業所を展開したとはいえ、我々がまだサービスを届けられていない地域は多々あり、現在そうした地域に対するサービス提供体制の確立を進めています。

これは介護難民問題の解決を目指してきた我々ならではの取組みでもあり、へき地・離島においてもケアが受けられる環境を引き続き作っていく方針です。

また創業以来、神経難病の方々への支援が主体ではありましたが、今後は訪問介護とは異なる形態のサービスを通じて、知的障害や精神障害のある方々を支えていきたいと考えています。

そのため、当社において障害グループホーム「土屋の里」、生活介護「アクティブプレイス土屋」を創設しています。

これは、ひとえに「脱施設化」とも言えますが、我々は人を地域の内と外に分断するようなあり方に対して批判的な立場を取っており、すべての人が共生できる社会を作るには脱施設は不可欠な取組みだと思っています。

今後はグループホームや生活介護等を通じたサービスの多様化についても力を入れていく所存です。

さらに、サービスの拡がりと同時に、質的向上にも注力し、量・質ともに高める方針です。

質の向上に関しては、教育・研修体制の確立、ないしは質の高いサービスを提供している従業員に対するしっかりとした評価と、それに伴うインセンティブ制度の設計を視野に入れています。

それが、ケアの質を上げることに対するモチベーションにもなると考え、大切な取組みだと思っています。

続いて、我々はトータルケアカンパニーを目指す中で、障害をお持ちの方のみならず、高齢の方々の地域生活支援にも取り組んでいます。

この間、定期巡回随時対応型訪問介護看護を全国に広げることで、その実現を図ってきましたが、今後はそれとともにグループホームや小規模多機能型居宅介護等、新しいサービスにも取り組むことで、より一層、高齢者の地域生活を多方面から支援できる環境を作っていきたいと思います。

医療については、訪問看護は引き続き、全国各地でナーシングサポートを展開しますが、同時に画期的なところとしては、2025年10月に一般社団法人 土屋知翔会「はれのくに在宅クリニック杜の街」を立ち上げ、在宅医療サービスもグループ内で提供できる体制が整いました。

今後はこうした医療サービスを通じて、医療・看護・介護が連携しながら、障害をお持ちの方やご高齢の方々、さまざまな疾病を抱えた方々の地域生活を支える共同体制を確立したいと思っています。

この度の在宅医療クリニックの開設により、そのための大いなる一歩を踏み出したと感じています。

また、介護士のみならず、看護師、医師等がチームメンバーに加わったことにより、さまざまな知見等の交流が可能となりました。

こうした中で、当社がリーダーシップを取る全国障害者地域生活支援事業者連絡会(全地連)も立ち上がり、政策提言等による法改正や、他事業者との相互連携に取り組める体制が整ったことも喜ばしく感じています。

全地連については、国への発言力を高めるための組織化の取組み等も積極的に行う方針です。

最後に、これまでの5年にわたる変革の中で、我々は前期にはカンパニー制を導入し、主要4カンパニー(土屋ケアサービスカンパニー・土屋ケアカレッジカンパニー・共創プラットフォームカンパニー・ホールディングスカンパニー)それぞれが自立的に経営できる環境を整えてきました。

今期は次なるステップであるホールディングス化に向けて、代表取締役が各社に配置された中で、それぞれがしっかりと分社化を果たし、自律分散型経営のさらなる一歩を進めていくための準備期間とする方針です。

1人の代表によって統治される組織ではなく、複数の代表者によって共存・協働するようなビジネスモデルを実現していきたいと思っています。

そして、今後我々が目指す組織のビジョンとして「土屋式エコシステム」を提示しています。

これは、ケアサービスの提供を通じて生まれた利益が、いずれはさらなる財団法人の設立や、他のNPOに対する寄付ないしは社会的課題の解決に取り組んでいるソーシャルベンチャーに対する投資へと循環することで、より大きな社会課題の解決、よりよい社会の実現を図ることを目的とするものです。

このように、我々のビジネスの果実が全体として循環していく流れを作りながら、より大きく、ポジティブなインパクトを社会全体に与えたいと思いますし、それらを単発的ではなく、永続的なものにするために、事業承継の体制作りも着々と進めています。

先日、我々の取り組みをCSR統合報告書ならびにコンプライアンス憲章という形で、成果物(文書)として発信しましたが、これらはさまざまなステークホルダーと連携しながら、よりよい社会を実現したいという思いの中で進めてきたことでもあります。

今後とも、オールハッピーな社会の実現のために、土屋グループ一同、邁進してまいります。

何卒、変わらぬご支援ご厚情を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

株式会社土屋

代表取締役 高浜 敏之

プロフィール

高浜 敏之(たかはま としゆき)

株式会社土屋 代表取締役 兼CEO最高経営責任者

慶応義塾大学文学部哲学科卒 美学美術史学専攻。

大学卒業後、介護福祉社会運動の世界へ。

自立障害者の介助者、障害者運動、ホームレス支援活動を経て、介護系ベンチャー企業の立ち上げに参加。

デイサービスの管理者、事業統括、新規事業の企画立案、エリア開発などを経験。2020年8月に株式会社土屋を起業。代表取締役CEOに就任。

コラム

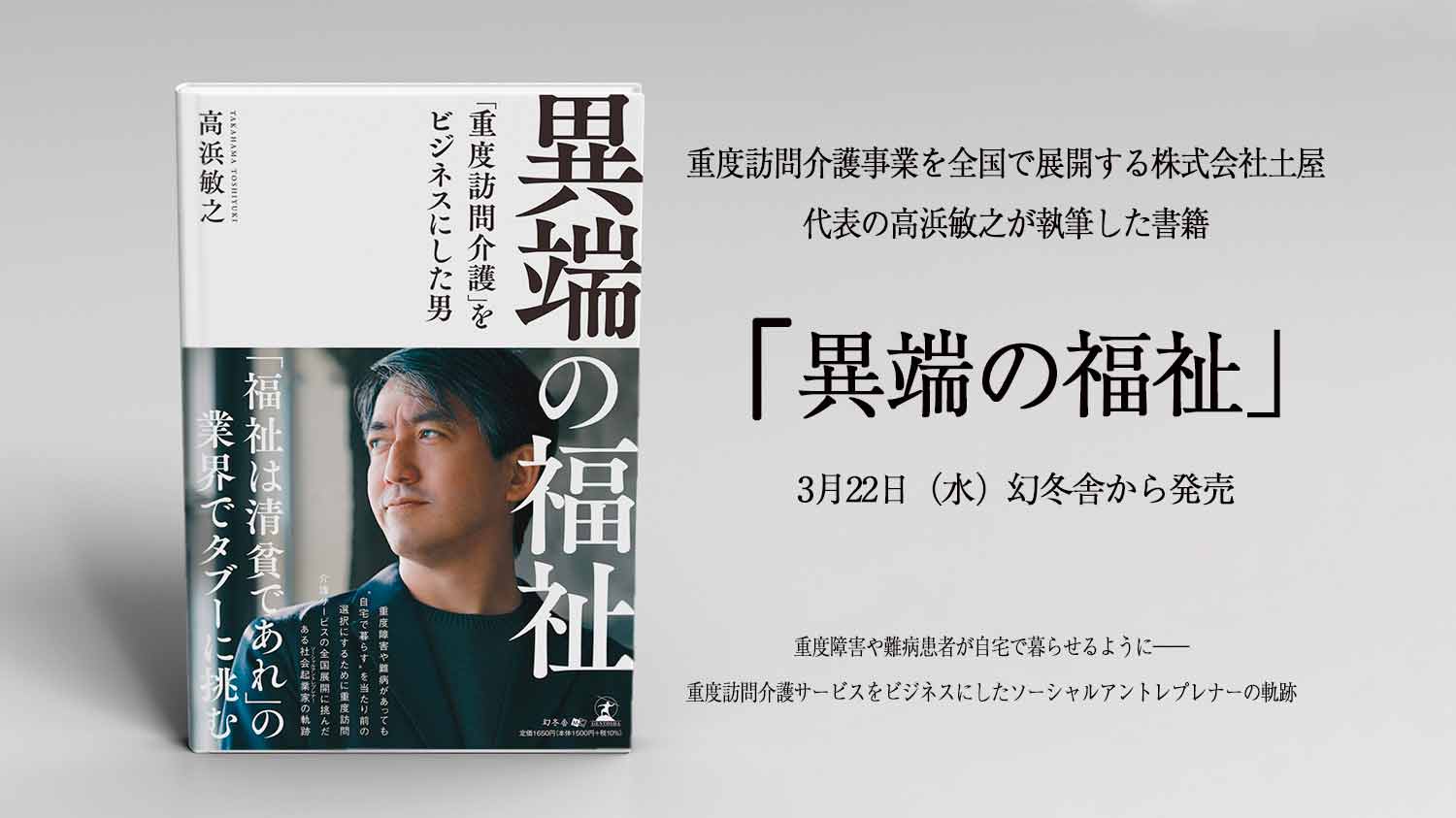

著書

-1.png)