土屋ブログ(介護・重度訪問介護・障害福祉サービス)

「重度訪問介護との出会い」

1.母からのバトン

父が肺がんで他界し、その2年3ヶ月後の2018年3月15日に筋萎縮性側索硬化症(ALS)で母が他界し、自分の体の一部どころか、ほとんどを失ったように思えた。「もっと笑顔でいてあげればよかった」「同じALSの方と家族が笑顔でいられるように支援がしたい!」「ご家族が、一息つける時間を作りたい」という思いを胸に、ボランティアや在宅ヘルパーの募集がないかスマホでの検索を開始した。

そんな私が動ける時間は休みの日や夜間で、自分自身の健康を考えると週に1度程度だった。

すぐに見つかると思っていた募集は、探せど探せど見つからず、もうこれは、ALSの方の入院を積極的に受け入れている某病院にボランティアで受け入れてもらえないか電話するしかないと、スマホを手にした。

手にしたものの、う〜ん、最後のあがきだわという気持ちで、「重度訪問、ヘルパー」と検索すると・・・

「勤務地岡山、週1日からOK」と出てくる。「えええーーー!!! 1年検索し続けて、今?! こりゃ運命だわ!」と思ったのと同時に、「本当に私できるかな。今持ってる仕事と併用して頑張れるかな」とモヤモヤっと不安にもなる。

もともと、「なんとかなるさ精神」の私であるが、念のため、次女に聞いてみる。「ね〜ね〜どう思う?」の私に、「え?やらない理由がある?やったらいいんじゃない?!でも、自分の体が壊れるまで頑張るのはダメよ。そんなのババちゃん(他界した私の母)喜ばんから」と背中をドンッと押される。だよね、だよね!

でももう一押しを求め、仕事にストイックな会社の同僚に聞いてみる。「ボランティアと仕事とどっちがいいと思う?」→「絶対に仕事!」と即答。だよね、もともとぐうたらな私がボランティアだと『忙しいな、疲れたな』と思うと『今週は休もう』 が『今週も休もう・・・』で消滅になるわな」と言い、決断する。よしっ!決断したら即行動!母からのバトンを胸に前に進もう。

2.わたし重度訪問ヘルパーになるよ!

「求人を見て電話させていただきました」の私の電話が繋がれたのは全国展開をしている重度訪問介護の事業所だった。

求人通り、週に1回の訪問で大丈夫ということで、まずは統合過程研修を受講することになりました。岡山の隣の広島県福山市でこの研修を受講し(朝から晩までびっしり)、研修終了後に訪問させていただく方を紹介していただきました。

「ALSの方の支援がしたい。できれば自宅から30〜40分の圏内で」が私の希望。その希望が見事に叶い、私の第2の人生が始まる。

「聡明でユーモアあふれる彼女との出会い」

1.いつもユーモアを

2019年3月、彼女に出会う。ご主人と猫2匹と暮らしていて、2016年にALSと診断された。ご主人と呼ぶより、相方さんの呼び名の方がしっくりくるのは、お二人がいつも対等でいられる関係性を保っているからだと思う。

私の母はいつも「何もしてあげられなくなった」「迷惑かけて申し訳ない」と思っていたから、お二人の会話はいつも私を幸せにしてくれた。

「もう3年も介護をしているんですよ。へとへとですよ〜」に「3年も介護してると、もう介護のプロですね。すごいじゃないですか」とすかさず返す彼女。そう返せるお二人の間柄は、これまでの関係性上にあるんだろうなと思う。介護=大変そうのイメージを覆すコミカルな会話は微笑ましく思わず笑ってしまう。

時折、呼吸が苦しくなることがある。整うまで見守るときは、とにかく心配で「どうか早く戻りますように」と願いながら背をさする。30分も続くときは、どんなにつらいだろうかと思うが、呼吸が整ってきた第一声が、相方さんへの、「明日の朝ごはんは何?」のときも、思わず笑ってしまう。

2.誰にも会いたくない気持ち

ALSの診断後も大好きな旅行を続け、自分らしさを保ちながら、毎日の生活を楽しまれていた彼女と、「誰にも会いたくない。病気の姿を見られたくない」と言っていた母の姿が違いすぎて、そのことについて尋ねてみたことがある。

「病気になって『誰にも会いたくない』という気持ちは理解できるよ。元気な頃の自分を覚えていてほしい気持ちがあるから。病気になって声をかけてくれる人、何も触れない人がいてその時はわからなかったけれど、何も言わなかった人はかける言葉が見当たらなかったのだと後で思った」

「ALSになって体が動かなくなっていくことを、あ〜こうなっていくんだなと客観的に見る面もあるよ」と静かに答えてくれた。

これまで様々な葛藤と向き合って、つらく苦しいことがある中、前を向いて自分らしく歩くことで、どこかでだれかの一歩につながりますようにと心から願う気持ちが、彼女を強くさせていたのだと思う。

3.サポートする側からされる側になって

あまりに器用でどんな場面でも適切な介護をされる彼女の相方さんと、何度でも丁寧に教えてくれる彼女を前に、私はいつも申し訳なさでいっぱいになっていた。毎回、自分の出来の悪さにガッカリしながら。何度も説明させてしまったときは、体力も使わせてしまったはずだ。

後に、「どうして、そんなに何度も丁寧にみんなに教えてくださるんですか?」と聞いたことがある。

「分かりやすい言葉で伝えるということは、いつも考える。理由の1つは自分の身を守るため、もう1つはサポートしてくれる人が迷わないため」と教えてくれる。

サポートしているはずの私たちは、彼女にサポートされていたのだ。「そんな上司になれたら上手くいくのに」と、歳を重ねて仕事で教える立場にもある私が仕事の中でのことも聞いてみる。

「仕事でのサポートは今とは違い、仕事で抱えた企画は自分でした方が早いかもしれないけれど、上司をサポートさせる経験を部下にさせないといけない。上司をサポートできるよう部下のサポートをする必要があり、進捗状況を見ながらどこで修正かけようかと考えないといけない」と教えてくれる。

「病気になってからはできないことはサポートを受ける。できないことをできるように考えることはやめて、自分にしかできないことを考えて行動することにした。私にできることは『私はこれをしたい。こんな風にしたい』と自分の考えを人に伝えることかなと思ってる」

なるほど、どんな時でもサポートを受けるということは、上手くサポートされるように、したいことや現状を適切に伝える力や伝え方の工夫が必要で、自分にしかできないことを見極めて追求することで良いチームになり、したいことが実行できるんだろうなと学んだ。

4.いつもどこかの誰かに寄り添う

私はいつも彼女から学ぶばかりで、こうやって話す就寝前の会話が大好きだ。

今年の梅雨時から、体調を崩され呼吸が苦しくなることが出ていた。その日もつらそうで、体をマッサージしていると、「今日はALSデー・・・。なのに私、何もできてない」と言われる。

そう、その日は6月21日で「世界ALSデー」だった。こんな時も、自分のことじゃなく、どこかの誰かのことを考えているのかと、あらためてすごい人だと思う。

苦しい時も私たちに対して「水分補給どうぞ」「体調はどう?」と変わらず声をかけてくださったり、相方さんの明日のごはんのメニューを考えたり、私は、しんどい時にこんなふうに人のことを考えられるのだろうかと何度も思った。

彼女はいつも知らないどこかの誰かに思いをはせて寄り添っている。そんなふうに生きてきた彼女を尊敬し、愛して止まない人が多くいる。私も、その中の一人である。

ぜひ、彼女のこの本を手に取って読んでいただきたいと思う。「自分らしく生きてみよう。きっと大丈夫だよ」と、彼女のメッセージが聴こえてくる。私はこのメッセージが一人でも多くの方に届くことを心から願う。

そして私は、ひめと母からのバトンを胸に、「自分らしく生きてみよう。きっと大丈夫だよ」と伝えながら、前に進みたいと思う。

*投稿については、ご家族の了承を得て います。

■本の紹介

「ひめは今日も旅に出る」

そねともこ 著

長久 啓太 編集

難病になっても、私らしく、人間らしく生き続けることをあきらめない姿が問いかける、患者に寄り添う医療とは、看護とは、生きるとは。

ひめは今日も旅に出る | そねともこ, 長久啓太(ながひさけいた) |本 | 通販 | Amazon

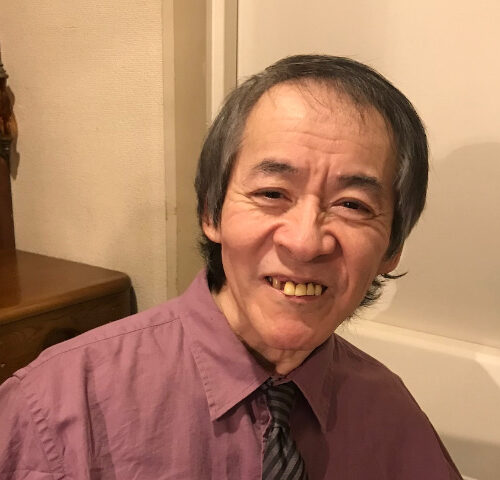

加藤登志子(かとう としこ)

岡山事業所・非常勤アテンダント

-1.png)